এ বছরের চিকিৎসা ও শারীরবিজ্ঞানের দুই নোবেল জয়ীর (Nobel Prize in Medicine) সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, তাঁরা বেদনা-বোধের (Sensation of pain) যে শারীরিক প্রক্রিয়া, আণবিক স্তরে তার রহস্যের সমাধান করেছেন এবং লঙ্কার ঝাল ইত্যাদি মুখরোচক শব্দ ব্যবহার করে তাদের আবিষ্কার বর্ণনা করার চেষ্টা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, এঁদের আবিষ্কার বেদনাবোধকে নিয়ন্ত্রণ করার নতুন উপায় বা নতুন ওষুধের সন্ধান দিতে পারে।

প্রকৃতির যে কোনও রহস্যের মতো বেদনাবোধের রহস্যও বিশাল এবং জটিল। এখনও পর্যন্ত সেই জটিল ধাঁধার আমরা যেটুকু চিত্র দেখতে পেয়েছি, এ বছরের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার তার মধ্যে কয়েকটা টুকরো মাত্র এনে দিয়েছে। চিত্রটি বুঝতে গেলে আমাদের আরও কিছু জানা দরকার, এবং তার মধ্যে পড়ে গত 200 বছরের বিজ্ঞানের ইতিহাস। সেই ঐতিহাসিক টুকরোগুলো দিয়ে বেদনাবোধের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির একটা ছবি খাড়া করার প্রচেষ্টাতেই এই লেখা। নজর করবেন, এটা সোয়া শতকের নোবেল পুরষ্কারের ইতিহাসও বটে।

বেদনা কেন হয়?

বিজ্ঞানীরা বলেন বেদনা হল সাবধানবাণী। গরমে হাতে ছ্যাঁকা লাগল- সাঁ করে হাতটা সরিয়ে নিলেন। কেন? কারণ ওই যে গরম ছ্যাঁকার বেদনা চেতনা (sense) রূপে মস্তিষ্কে গেল, মস্তিষ্ক হাতকে নির্দেশ পাঠাল হাতের পেশীকে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিতে। বলবেন এ আর নতুন কী? এ তো সবারই হয়। না, সবার হয় না। এমন অভাগাও আছে, যাদের জিনগত গন্ডগোলের জন্য বেদনাবোধ নেই। সেটা আশীর্বাদ নয়, কারণ তাদের হয়তো ছ্যাঁকা লাগবে না- কাজেই হাতটা এক ঝটকায় সরাতে পারবে না, হাত পুড়ে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে। এ উদাহরণটা অবশ্যই অতি সরলীকৃত। বেদনাবোধ জিনিসটা নিজেই ভীষণ জটিল। এক এক রকমের বেদনার জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতি এক এক রকম, এবং এক এক জনের বেদনাবোধও এক এক রকম। এই যে তফাৎ, এর অনেকটাই আণবিক স্তরে বা জিনের স্তরে। আণবিক বা জিনের স্তরে চিত্রটা বুঝতে পারলে বেদনাবোধকে’ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কারণ বেদনা সাবধানবাণী হতে পারে, কিন্তু বয়স্ক মানুষ মাত্রেই জানেন, এমন অনেকই বেদনা আছে, যা সাবধানবাণী হলেও কিছু করার থাকে না। বরং, টানা সেইসব বেদনার কিছুটা উপশম হলে খানিক মুক্তি।

চেতনার পরিবহন: স্নায়ুতন্ত্র কি অবিচ্ছিন্ন?

হাতে ছ্যাঁকার উদাহরণে চেতনার পরিবহনের রুট ম্যাপ হল: ত্বক- মস্তিষ্ক - পেশী। ম্যাপের কথা বললে প্রথম মনে পড়ে গুগল ম্যাপ। পুণে থেকে কলকাতার রাস্তা দেখাতে বলুন- একটা মোটা নীল দাগ দেখিয়ে বলে দেবে এক দিন চোদ্দ ঘন্টা লাগবে। ওরকম সোজাসাপটা পরিবহন জীবের দেহে শুধু পরিপাকতন্ত্রে হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত লোকে চেতনার সম্বন্ধেও তাই ভাবত। ব্যবচ্ছেদ করে যে সব সরু-মোটা সুতোর মতো স্নায়ু বা নার্ভ আরও মোটা সুষুম্নাকাণ্ড বা স্পাইনালকর্ডের সঙ্গে মিলে শেষমেশ মস্তিষ্কে পৌঁছয়, সবাই ভাবত এরা একটানা। বিজ্ঞানী ক্যামিলোগলগি, যিনি অমর হয়ে আছেন যে কোনও নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষের গলগি-যন্ত্রের নামের মধ্যে, তিনিও এ কথা জোর গলায় প্রচার করতেন। গলগি নানা রকমের রং বানাতেন, রুপো, সোনা, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি ধাতুর লবণ থেকে। এইসব রং ব্যবহার করে তিনি যেমন অণুবীক্ষণের নিচে কোষের মধ্যে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা থলের মতো নতুন এক অঙ্গ আবিষ্কার করেন, তেমনই দেখতে পান যে মস্তিষ্কের মধ্যে স্নায়ুগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জালের মতো ছড়িয়ে আছে। গলগি অবশ্য স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক চেহারাটা বোঝাতে পারেননি। রামোন-ই কাহাল (Ramon y Cajal) গলগির পদ্ধতি ব্যবহার করেই প্রথম ছবি এঁকে বোঝান যে, শুধু মস্তিষ্ক নয়, যে কোনও অঙ্গের মধ্যেই ‘শাখা-প্রশাখা বিস্তার করা গাছের মতো’ ছড়িয়ে আছে অসংখ্য স্নায়ুকোষ। অর্থাৎ, স্নায়ু ‘কোষ’ টানা রাস্তা নয়, অবিচ্ছিন্ন তন্ত্র নয়, অন্য সব তন্ত্রের মতো স্নায়ুতন্ত্রও বহু সংখ্যায় একক কোষ অর্থাৎ নিউরনের সমষ্টি, যারা পরপর সাজানো থাকলেও মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে । গলগি যদিও কোনওদিনই স্নায়ুতন্ত্রর মধ্যে কাহালের এই ‘বিচ্ছিন্নতাবাদ’ বা কোষতত্ত্ব সমর্থন করেননি, নোবেল কমিটি 1906 সালে তাঁদের দু’জনকে ভাগ করে নোবেল পুরষ্কার দেন, এবং নোবেলের ইতিহাসে সেটাই প্রথম নোবেল ভাগাভাগির ঘটনা।

চেতনার বৈদ্যুতিক রূপ

‘বিচ্ছিন্নতাবাদ’ তত্ত্ব মানতে না চাওয়ার একটা কারণ ছিল। স্নায়ু বেয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ যায় এরকম একটা মতবাদের উদ্ভব হচ্ছিল সেই সময়ে। ব্যথা লাগার পর ঠিক যত সময়ে হাত সরিয়ে নেওয়ার প্রতিক্ষেপ, অর্থাৎ রিফ্লেক্স কাজ করে, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু অত তাড়াতাড়ি সংকেত পাঠাতে পারে না। অষ্টাদশ শতকে লুইজিগালভানি মরা ব্যাঙের গায়ে বিদ্যুৎ ছুঁইয়ে দেখিয়েছিলেন যে, তার পেশীগুলো সংকুচিত হয় এবং তার থেকে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, প্রাণীর দেহে বিদ্যুৎ থাকে। তার প্রায় এক শতক পরে এমিল দু-বয়রেমন্ডস (1818-1896) দেখালেন, নুন জলে তাঁর নিজের হাত ডুবিয়ে পেশী শক্ত করলে গালভানোমিটারের কাঁটা নড়ছে- অর্থাৎ বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। তাঁর তত্ত্ব হল, যে কোনও প্রাণীর শরীরের নানা জায়গায় নানা রকম পজিটিভ ও নেগেটিভ আয়ন থাকে। তাঁরই ছাত্র জুলিয়াস বার্নস্টাইনের (1839-1917) তত্ত্ব হল স্নায়ুকোষের যে বাইরের খোল (মেমব্রেন) থাকে, তার ভেতরের ও বাইরের আয়নের বৈদ্যুতিক পরিমাণে (potential) তফাৎ আছে। কেউ স্থির অবস্থা থেকে সক্রিয় অবস্থায় গেলে স্নায়ু কোষের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক তফাতের পরিমাণে আরও বেড়ে যায়। এরও দু’দশক পরে চার্লস শেরিংটন নানা প্রাণীতে নানা ধরনের প্রতিক্ষেপের হাজার হাজার ঘটনা খুঁটিয়ে দেখে সিদ্ধান্তে এলেন যে, স্নায়ু যখন পেশীকে উত্তেজিত করে, তখন পেশী সঙ্কুচিত হয় এবং স্নায়ু যখন বিশ্রাম নেয় বা উত্তেজিত হতে বাধা পায়, তখন পেশীও বিশ্রামের অবস্থায় ফিরে আসে। তিনি বললেন যে, আমাদের হাঁটা চলা, অঙ্গ সঞ্চালন, প্রতিটি কাজই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে নানা ধরনের সংকেতের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ, এটা কিন্তু মাত্র একটা সংকেত থেকে আসেনি। এক একটি স্নায়ুতে একটিই সংকেত উদ্ভূত হয়। নানা স্নায়ু, নানা পেশীতে উদ্ভূত বিভিন্ন রকমের সংকেতের সমষ্টি থেকে নির্দেশটা তৈরি হয়। শেরিংটনের এই তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রায় দু’দশক বাদে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে এডগার এড্রিয়ান এমন সব পদ্ধতির সুবিধে পেলেন, যাতে যে কোনও বৈদ্যুতিন সঙ্কেতকে 5000 গুণ বাড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায়। তিনি ধরে ধরে একটি একটি স্নায়ুকে আলাদা করলেন এবং নানা ভাবে উত্তেজিত করে দেখলেন যে, স্নায়ুর মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে এবং সেই তরঙ্গ লম্বা স্নায়ুকোষের দৈর্ঘ্য বেয়ে সংকেতকে মস্তিস্ক বা অন্য অঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। একটি স্নায়ুকে উত্তেজিত করার পর যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তার উচ্চতা কিন্তু সব সময়ে একই থাকে- উত্তেজনার শক্তি বেশি হোক বা কম। শক্তি বেশি হলে বেশি সংখ্যায় স্নায়ুকোষে তরঙ্গ দেখা যায়; কিন্তু সবার উচ্চতা সমান।

শেরিংটন যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, এড্রিয়ান তারই খানিকটা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন, তাই দু’জনকে একসঙ্গে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় 1932 সালে। এড্রিয়ান এই যে ‘আলাদা’ কোষের বিদ্যুৎ পুরো স্নায়ুতন্তু বেয়ে যাওয়াকে ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন, তার কারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন দুই কোষ বা অঙ্গের মধ্যে সংকেত পাঠানোর নানা যুগান্তকারী প্রমাণ এসে গেছে।

বিচ্ছিন্নতা পেরিয়ে সংকেত প্রেরণ: রাসায়নিক বার্তাবাহক হরমোন ও নিউরোট্রান্সমিটার

1903 সালে আর্নেস্ট স্টার্লিং প্রথম আবিষ্কার করলেন ‘হরমোন’- তিনি দেখলেন যে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ শরীরের মধ্যে নানা গ্রন্থি, অর্থাৎ গ্ল্যান্ড থেকে রক্তে নিঃসৃত হয়। রক্ত বেয়ে তারা শরীরের অন্য জায়গায় পৌঁছে নানারকম শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম শুরু করে। ওই রাসায়নিক পদার্থগুলিকে বাইরে থেকে এনেও যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও তারা একইভাবে কাজ করবে। হরমোনকে আখ্যা দেওয়া হল ‘রাসায়নিক বার্তাবাহক’ বা biochemical messenger বলে- যারা সংযোগহীন আলাদা আলাদা অঙ্গের মধ্যে বার্তা বিনিময় করে। স্টার্লিং ও তাঁর ভগ্নিপতি উইলিয়াম বেলিস আবিষ্কৃত সিক্রেটিন (secretin)- (যা ক্ষুদ্রান্ত্রের duodenum অংশ থেকে নিঃসৃত হয়ে অগ্ন্যাশয়ে কাজ করে)- কে প্রথম আবিষ্কৃত হরমোনের খেতাব দেওয়া হলেও Adrenaline আবিষ্কার হয়েছিল তার আগে।

1895 সালে অলিভার এবং শ্যাফার (Schafer) adrenal গ্রন্থির রস শরীরে প্রয়োগ করে দেখেছিলেন, সেটি রক্তচাপ বাড়ায় এবং হাঁপানি কমাতে কাজ দেয়। Abel দেখান যে, এই রসে একটি রাসায়নিক বস্তু আছে, যে এই কাণ্ডটি ঘটায় এবং তিনি এই রাসায়নিকটির নাম দেন epinephrine, কয়েক বছরের মধ্যে Park Davisকোম্পানির তরফে অলড্রিচ (Aldrich) এবং তাকামিনে এই রাসায়নিকটিকে একেবারে বিশুদ্ধ ভাবে প্ৰস্তুত করে পেটেন্ট করার সময়ে নাম দিলেন Adrenaline এবং সেটি বাণিজ্যিক ওষুধ হিসেবে গণ্য হল।

Thomas Elliot বলে আর একজন বিজ্ঞানী 1904 সালে নানা প্রাণীর নানা পেশী ও স্নায়ুর ওপর adrenaline -এর প্রভাব দেখতে গিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন যে, এটি স্নায়ু তরঙ্গ আসার পরে নির্গত হয় - স্নায়ুতেও নয়, পেশীতেও নয় - স্নায়ু এবং পেশীর মাঝখানের ফাঁকে।

Elliot-এর সমসাময়িক কালে আর একটা নতুন তত্ত্ব উদ্ভূত হচ্ছে, যাকে specific receptor theory-ও বলা যায়। Emil Fischer বলছেন, একটি উৎসেচক সেই রকম পদার্থের ওপরই কাজ করবে, যার রাসায়নিক চেহারাটা ওই উৎসেচকের সঙ্গে তালাচাবির মতো খাপে খাপে এঁটে যায়। আর এক বিজ্ঞানী Paul Ehrlich এই রকম ‘তালা চাবির মতো খাপে খাপ’ তত্ত্বকে তাঁর সমস্তরকম কাজে ব্যবহার করলেন। অণুবীক্ষণের তলায় জীবাণুকে এবং নানারকম কোষকে দেখার জন্যে তিনি নানারকম রং আবিষ্কার করেন এবং দেখেন যে, এক এক ধরনের রং শুধুমাত্র বিশিষ্ট এক এক ধরনেরই জীবাণুকে রঙ করে, অন্যদের করে না, অর্থাৎ ওই রং ওই জীবাণুর জন্যে specific। এই ধারণা থেকেই তিনি বললেন যে, প্রতিটি জীবাণুর গায়ে কিছু ঝুলন্ত অবয়ব বা receptor থাকে এবং এই receptorগুলি একদম specific ভাবে কিছু কিছু রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে তালাচাবির মতো লেগে যেতে পারে। এইসব রাসায়নিক বস্তু কোনও রং হয়ে পারে, বা কোনও ওষুধ বা বিষও হতে পারে, যা তালাচাবির মতো লেগে জীবাণুকে মেরে রোগ সারাতে পারে। জীবাণুর আক্রমণে যখন শরীরে এন্টিবডি তৈরি হয়, তখন এন্টিবডি সৃষ্টিকারী কোষগুলির দেওয়ালে ঝুলে থাকা এন্টিবডিগুলিও ওই জীবাণুর এন্টিজেনের specific receptor। এই স্পেসিফিক রিসেপ্টর-তত্ত্বের কথা শুনে Elliot-ও বলেছিলেন হয়তো বা adrenaline- ও এই ধরনের রিসেপ্টরের মাধ্যমেই কাজ করে। Fischer 1902 সালে এবং Ehrlich 1905 সালে নোবেল পুরষ্কার পেলেন আর Elliot কোনও কারণে গবেষণায় আর রস পেলেন না - কাজেই স্নায়ুকোষ মধ্যের ফাঁকও কীভাবে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বার্তা বহন করতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর অবদান খুব একটা কেউ বলে না।

আরও 17 বছর পর 1921 সালে Otto Lowei দেখলেন যে, ভেগাস নার্ভ সমেত ব্যাঙের হৃদযন্ত্র বাইরে এনে তাতে বিদ্যুৎ চালনা করলে নার্ভের ডগা থেকে একরকম রাসায়নিক নিঃসৃত হয় এবং ঠিক হরমোনের মতোই, ওই রাসায়নিক সমেত রসটি অন্য একটি ব্যাঙের ওপর প্রয়োগ করলে তার হৃদযন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যায়। ওনার সাত বছর আগেই Henry Dale একরকম ছত্রাক থেকে একটি রাসায়নিক আবিষ্কার করেছিলেন, যেটি হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বন্ধ করে দিতে পারে। রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে এটির নাম দেওয়া হয়েছিল acetylcholine। Dale বললেন Lowei-র আবিষ্কৃত ভেগাস নার্ভের রসে আসলে acetylcholine আছে। দেখা গেল প্রায় সব স্নায়ুকোষের ডগাতেই acetylcholine নিঃসৃত হয়, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংকেত পাঠায় এবং পাঠানো হয়ে গেলেই ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ, দুই স্নায়ুকোষের মধ্যে ফাঁকে বার্তাবহনের কাজ বিদ্যুৎ করে না, করে রাসায়নিক পদার্থ, হরমোনের মতো chemical messenger। এঁরা এই বিশেষ ধরনের রাসায়নিকের নাম দিলেন neurotransmitter এবং 1936 সালে যুগ্মভাবে নোবেল প্রাইজ পেলেন Lowei এবং Dale। Elliot যেমন বলেছিলেন, adrenaline-ও দেখা গেল নিউরোট্রান্সমিটারেরও কাজ করে। Adrenaline -এর আসলে একই অঙ্গে এত রূপ যে, অনেকগুলি নোবেল প্রাইজ এসেছে এই সংক্রান্ত কাজ থেকে। শুধু হরমোন হিসেবে বা নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবেই নয়, শরীরের মধ্যে যখন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে এটি তৈরি হয় ধাপে ধাপে, এর আগের ধাপে উৎপন্ন noradrenaline এবং তারও আগের ধাপে উৎপন্ন dopamine নিজেরাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিউরোট্রান্সমিটার। noradrenaline হরমোনও বটে। এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে হরমোন এবং নিউরোট্রান্সমিটার, দু’জনেই রাসায়নিক বার্তাবাহক- কিন্তু তফাৎটা কী ? Adrenaline, noradrenaline ইত্যাদিকে আমরা হরমোন এবং নিউরোট্রান্সমিটার দু’টো আলাদা আখ্যাই দিচ্ছি কেন?

দু'টো আলাদা আখ্যা দিই, কারণ একই জৈব-রাসায়নিক adrenaline ইত্যাদি শরীরের আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা ভাবে কাজ করে। যখন সে হরমোন, হরমোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্তে মিশে রক্তবাহিত হয়ে সে অন্য অঙ্গের ওপর কাজ করে। যখন সে neurotransmitter, সে একটি স্নায়ুকোষের ডগা থেকে নিঃসৃত হয়ে শুধুমাত্র স্নায়ুকোষ ও পেশীকোষ বা দু’টি স্নায়ুকোষের মধ্যের ফাঁকটুকুতে কাজ করে। আবার যে স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, সেখানেই ফেরত চলে যায়- আর কোত্থাও যায় না, রক্তে মেশে না। অর্থাৎ, উৎস কোথায় তার ওপর নির্ভর করবে কীভাবে কাজ করবে। আরও একটা বড় তফাৎ হল কর্মস্থলের তফাৎ। গ্রাহক বা receptor-এর তত্ত্বের উল্লেখ আগেই করেছি। বলেছি receptor তালা চাবির মতো নিৰ্দিষ্ট। আলাদা আলাদা কর্মস্থলে আলাদা ধরনের receptor থাকার জন্যে কাজকর্মও আলাদা হয়।

Receptor- ligand : তালা-চাবি / খাপে খাপ

তালাচাবির উদাহরণ তো দিলাম, কিন্তু তাহলে কাজের তফাৎ কী করে হবে? একই তালা, একই চাবি...? এখানে ভাবনাটা একটু প্রসারিত করতে হবে। ধরা যাক দু’টি তালা - যাদের খোলার খাঁজগুলো একদম এক। কিন্তু একজন বেশ ছোট, স্যুটকেসে লাগানো যায়, দরজায় লাগানো যায় না। অন্যটি বেশ বড় - দরজায় লাগে, স্যুটকেসের আংটায় ঢোকে না। দু’জনে কিন্তু একই চাবিতে খুলবে, কিন্তু দু’জনে আলাদা আলাদা কাজে লাগবে। এই উদাহরণটা মনে রাখলেই বুঝতে পারা যাবে, একই রাসায়নিক কখনও হরমোন, কখনও neurotransmitter হিসেবে কীভাবে কাজ করে। এবার ধরা যাক, দরজার তালা - তারও তো চেহারা কত রকমের হতে পারে! কেউ বা দরজার মধ্যে বসানো বা built in, কোথাও হুড়কোর মধ্যে আংটা আছে, কোথাও বা দু’টো কড়া – এদের একসঙ্গে এনে তবেই তালা লাগানো যায়। এই এত ধরনের তালার কিন্তু ভেতরের খাঁজগুলো এক হতেই পারে- যে বানাচ্ছে তার খেয়ালে। তাহলে কিন্তু এই সবরকম তালা একই চাবিতে খুলবে- এই সব ধরনের দরজাতে যদি ওই একই খাঁজের তালা থাকে, তাহলে সব দরজা খোলার চাবি হল একটাই।

এই যে তালার উদাহরণ দিলাম- এখানে তালাকে যদি গ্রাহক বা receptor ধরি, তাহলে রাসায়নিক বার্তাবাহকটি, যাকে আমরা চাবি ভাবছি, তার বৈজ্ঞানিক নাম কী? সেই নামটা হল Ligand। শুধু হরমোন ইত্যাদি নয়, এনজাইম, এন্টিবডি, ওষুধ, বিষ ইত্যাদি ছোট ছোট আণবিক সাইজের জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যে তার নিজস্ব receptor-এর খাপে খাপে চেপে বসতে পারে।

Receptor সাধারণত তুলনামূলক ভাবে বড় সাইজের হয় এবং বেশিরভাগ রিসেপ্টর কোষের বাইরের বা ভিতরের কিংবা কোষের ভেতরে যে অঙ্গাণুরা থাকে, তাদের দেওয়ালে আটকে থাকে। কখনও কখনও তাদের কোষের ভেতরে বা কোষের বাইরে ভাসতেও দেখা যায়। কিন্তু সেই সময়ে সাধারণত তারা বেশবাস পরিবর্তন করে এবং তারপর আবার নতুন কিংবা পুরনো রূপেই দেওয়ালে ফিরে যায়। বেশিরভাগ রিসেপ্টর নানা ধরনের জৈব অণু দিয়ে তৈরি, এবং এই অণুগুলির কাজ হল লিগান্ড বাঁধার খাঁজকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে রিসেপ্টরের এই যে বিভিন্ন উপাদান, এদের অণুগুলিও কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে ওই তালাচাবির মতো কিংবা 3D পাজলের মতো খাঁজে খাঁজে জুড়েই তৈরি হয়। এই যে খাপে খাপে বসে জোড়বাঁধা, সমস্ত জৈবপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। কোনও কারণে যদি একজনের খাঁজের চেহারা পাল্টে গেল তো জুড়ি আর বাঁধবে না। আবার এমন যদি হয়, যে প্রথমে জুড়ি বাঁধছিল না, কারণ খাপে খাপে মিল ছিল না, কিন্তু পরে কোনও কারণে খাঁজের চেহারা পাল্টে গেলে আবার জুড়ি বাঁধা সম্ভব হয়। প্রকৃতি নিত্য নিয়ত এইভাবে জুড়ি বাঁধা আর জুড়ি ভাঙার খেলা চালাচ্ছে এবং বিজ্ঞানীরাও সেই পদ্ধতিকে নকল করে হয় ওষুধ বানানোর চেষ্টা করছেন, নয় তো বিজ্ঞানের রহস্য বোঝার চেষ্টা করছেন।

Neurotransmitter দের receptor গোষ্ঠী

এই যে নানারকম neurotransmitter, যেমন acetylcholine, noradrenaline, ডোপামিন এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রিসেপ্টর আছে, এবং এক একটি neurotransmitter-এরও কয়েকরকম আলাদা রিসেপ্টর আছে। যেমন acetylcholine-ই দু’রকম শ্রেণীর রিসেপ্টর আছে এবং প্রতি শ্রেণীর মধ্যে বহু কোষে বহু আলাদা রিসেপ্টর দেখতে পাওয়া যায়। এই যে দু’রকম শ্রেণী - তাদের একদল আছে, যাদের চেহারা এমনি নলের মতো, কোষের দেওয়াল এফোঁড় ওফোঁড় করে বসে থাকে। এমনিতে তারা বন্ধই থাকে, কিন্তু লিগান্ড বসলে বন্ধ নলের ওপর টান পড়ে, তাদের নলের মুখ খুলে যায় এবং সেই নল দিয়ে তখন Na+, Ca++, Cl- এই সব আয়ন যাতায়াত করতে পারে। আবার লিগান্ড খুলে গেলেই নলের মুখ বন্ধ আয়নের যাতায়াত বন্ধ। এই ধরনের রিসেপ্টরকে আয়ন চ্যানেলও বলে। এই আয়ন চ্যানেলের খোলা বন্ধের ওপর নির্ভর করে কোষের মধ্যে আর বাইরে ভোল্টেজের তফাৎ হবে কিনা- স্নায়ু কোষে চেতনা পরিবহনের জন্যে যেটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আয়ন চ্যানেলের অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্যে 1963 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন Sir John Eccles, Alan L. Hodgkin, Andrew F. Huxley, 1991 সালে Erwin Neher, Bert Sakmann এক একটা আয়ন চ্যানেল ঠিক কীভাবে কাজ করে বোঝানোর জন্যে 2003 সালে Roderick MacKinnon পেলেন আয়ন চ্যানেলের ঠিক চেহারাটা কেমন এবং সেই চেহারার জন্যে বিশিষ্ট আয়নের প্রতি কীভাবে স্পেসিফিসিটি আসে, অর্থাৎ কঠিন কোন আয়নকে ঢুকতে দেওয়া হবে বা হবে না – সেইটা বোঝানোর জন্যে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন এ বছরের দু’জন- তাঁদের কথায় পরে আসছি।

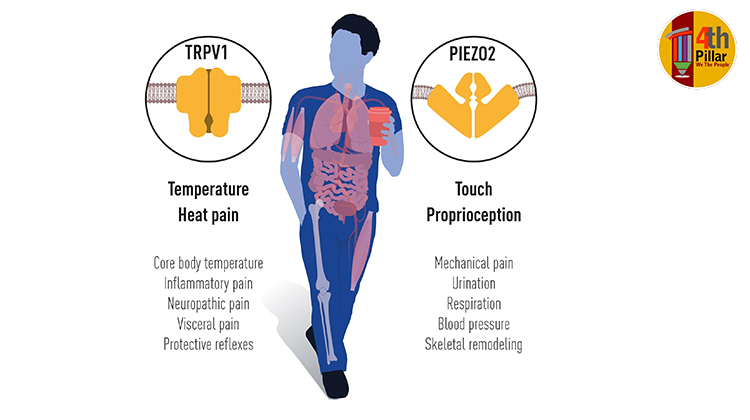

যে দ্বিতীয় ধরনের রিসেপ্টরের কথা উল্লেখ করা হল, তার কর্মপদ্ধতি ভীষণ জটিল। এরাও কোষের দেওয়ালে গেঁথে বসে থাকে এবং কোষের বাইরে এবং ভিতরে দু’দিকেই তার শাখা বেরিয়ে আছে অন্য অন্য শাগরেদকে আলিঙ্গন করার জন্যে। এই শাগরেদদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল একরকমএনজাইম বা উৎসেচক, যা G-প্রোটিন নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং এই কারণে এই রিসেপ্টরদেরকে G-Protein coupled receptor বা GPCR ও বলে। স্নায়ু হোক বা হরমোন, শরীরের মধ্যে সারাক্ষণ যে সব সিগন্যাল বা সংকেত বিনিময় চলে, তার সিংহভাগ এই GPCR চালিত। বলাই বাহুল্য, G প্রোটিন আবিষ্কারের জন্য 1994 সালে Martin Rodbell এবং Alfred G. Gilman -কে আর 2012 সালে Robert Lefkowitz এবং Brian Kobilka -কে অসংখ্য রকমের GPCR আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। তবে প্রকৃতিতে কোনও শ্রেণী বিভাজনই 100শতাংশ এদিক বা ওদিক বলে কিছু হয় না। কাজেই আয়ন চ্যানেলও GPCR নিয়ন্ত্রিতহয় এবং তার উদাহরণ হল এ বছরের নোবেলজয়ী ডেভিড জুলিয়াসের আবিষ্কার জ্বালা-সেন্সর TRPগোষ্ঠীর আয়ন চ্যানেলগুলি। এ বছরের অন্য নোবেলজয়ীআরডেমপাটাপৌটিয়ানের আবিষ্কার হল, চাপ-সেন্সর আয়ন চ্যানেল: যাদের তিনি নাম দিয়েছেন পিয়েজো 1 (piezo) আর পিয়েজো 2, কারণ গ্রিক ভাষায় চাপকে পিয়েজো বলে।

বেদনা বোধের আণবিক চিত্র

ঝাল লঙ্কাতে একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে যার নাম ক্যাস্পেসিন। বেশ অনেক বছর ধরেই কিছু কিছু ব্যথা কমানোর মলমে এটির ব্যবহার হয়। প্রথমে জ্বালা করে, তারপর খানিকটা অবশ করে দিয়ে ব্যথা কমায়। ঠিক কীভাবে কোন কোনরিসেপ্টর এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে দেখতে গিয়ে জুলিয়াস একটি নতুন রিসেপ্টর আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, এই রিসেপ্টর মাছির চোখে আলোর তারতম্য ধরার জন্যে TRP নামে যে ধরনের আয়ন চ্যানেল থাকে, এর চেহারা অনেকটাই তার মতো। তিনি দেখলেন যে শুধু লঙ্কার ঝালের hot নয়, এই রিসেপ্টর অন্য hot, অর্থাৎ তাপকেও সেন্স করতে পারে। এর তিনি নাম দিলেন TRPV1। খুব শীঘ্রই তিনি দেখলেন আর একটি নতুন রিসেপ্টরও লঙ্কার ঝাল এবং তাপ সেন্স করে এবং তারও চেহারা একই ধরনের - এর নাম দেওয়া হল TRPA1। এই সময় থেকে নানা স্নায়ু বিজ্ঞানী নানা ধরনের জীবে TRP-র মতো চেহারার অনেক রিসেপ্টর আবিষ্কার করলেন এবং বোঝা গেল TRP একটি বিরাট গোষ্ঠী- নানা জীবের নানা অঙ্গে ছড়িয়ে আছে এবং সবারই কাজ সেন্স করা। জুলিয়াস দেখলেন hot-এর যখন রিসেপ্টর আছে, ঠান্ডারও নিশ্চয়ই থাকবে- এবং তিনি পেলেনও এমন রিসেপ্টর, যে ঠান্ডা এবং মেন্থলে সক্রিয় হয়। হুবহু একই সময়ে তরুণ বিজ্ঞানী পাটাপৌটিয়ান নতুন TRP চ্যানেলের খোঁজে আবিষ্কার করে ফেললেন ঠান্ডা এবং মেন্থলেরসেন্সর, যার নাম দিলেন TRPM8।

জুলিয়াস আবার অণুর চেহারা দেখার এক বিশেষ বিদ্যা- cryo electron microscopy-তে পারদর্শী। এমনিতে অণুর চেহারা দেখতে গেলে সরাসরি কখনওই দেখা যেত না- spectroscopy বা crystallography পদ্ধতিতে অণুর নানা অংশের মধ্যে দিয়ে আলো কীভাবে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তার থেকে একটা আন্দাজ পাওয়া যেত। অণুবীক্ষণে আবার যথেষ্ট বড় আকারের না হলে দেখা যেত না - ইলেকট্রন মাইক্রোস্কপির মাধ্যমে ভাইরাসের মতো বড় সাইজের বস্তু দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর আলোর ব্যবহার খুব ঠান্ডা অবস্থাতে জৈব অণুরও চেহারা দেখাতে সক্ষম হল এবং 2017 সালের নোবেল তিনজন রসায়নবিদকে দেওয়া হল। জুলিয়াস যদিও TRP চ্যানেলগুলির চেহারা এই পদ্ধতিতে প্রায় এই বিজ্ঞানীদের সমসাময়িক কালেই প্রায় শুরু করেছিলেন, ইঁদুর দৌড়ে পিছিয়ে থাকার জন্য সেবারে তাঁর নোবেল ফসকে গিয়েছিল।

পাটাপৌটিয়ান TRP-র বাইরে আরও কী কী আয়ন চ্যানেল আছে, যারা ব্যথার টানে খুলে যায়, খুঁজতে লাগলেন এবং পেয়েও গেলেন দু’টি অভিনব চ্যানেল। এই পিয়েজো 1 এবং 2 চ্যানেলস্নায়ুকোষের দেওয়ালে যেখানে গোঁজা থাকে, তার কাছাকাছি দেওয়ালে চাপ পড়লেই সে খুলে যায়।

এবারের নোবেলের গুরুত্ব কী কী ?

আবার সেই তালা-চাবি / খাপে খাপ প্রসঙ্গে আসি।

আগেকার দিনে নতুন ওষুধের প্রয়োগ ছিল যাকে বলে imperical, হঠাৎ কারও কোনও অসুখ সারাতে কাজ করল তো আরও বেশ কয়েকজনের ওপর সফলতা দেখে নিয়ে ওষুধ হিসেবে বাজারে চালু হয়ে যেত। ম্যালেরিয়ার ওষুধ সিনকোনার গল্পটা সেইরকম। তারপরে কর্মপদ্ধতি অনুসারে ওষুধ হিসেবে কার্যকারিতার ওপর গবেষণা করে, তারপরে তাকে বাজারে আনা। ওপরে adrenaline-এর গল্প তো বলেছি। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে adrenaline-কে সর্বরোগহর বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। যবে থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন যে, শারীরবৃত্তীয় সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হয় কোষের স্তরে, কোষের মধ্যেকার বিভিন্ন অঙ্গাণু এবং রিসেপ্টর, লিগ্যান্ড ইত্যাদি অণুর খেলা, তখন থেকে নতুন ওষুধের গবেষণা মোটামুটি এই সব অণুকে ঘিরেই। জিনগত বা পরিবেশগত কারণে কোনও রিসেপ্টর কাজ করছে না? অর্থাৎ, তার যে স্বাভাবিক লিগ্যান্ড, তাকে বাঁধতে পারছে না? তাহলে দেখো তো এমন কোনও লিগ্যান্ড আছে কিনা, যার আসল লিগ্যান্ডের মত খানিকটা কর্মক্ষমতা, কিন্তু ওই খুঁত ধরা রিসেপ্টরকেও বাঁধতে পারে। তাহলে সেটাই ওষুধ হবে।

ধরা গেল ওরকম লিগ্যান্ড পাওয়া গেল না। তাহলে দেখতে হবে রিসেপ্টরে খুঁত কীভাবে এল? তাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনও জিন, উপরওয়ালা অন্য কোনও রিসেপ্টর? দেখো তার জন্য ওরকম নতুন কোনও লিগ্যান্ড পাওয়া যায় কিনা, যে শেষমেশ মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে?

যখন থেকে জৈব অণুগুলির চেহারা সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হতে শুরু করেছে, তখন থেকে রোগকে ওইসবঅণুর স্বাভাবিক এবং রোগগ্রস্ত চেহারা দিয়ে বোঝার চেষ্টা হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিই। covid-এর দৌলতে আমাদের সবার প্রায় পরিচিত করোনা ভাইরাসের spike অর্থাৎ কাঁটার মতো প্রোটিন। এই কাঁটা দিয়ে এরা রোগগ্রস্তর শ্বাসতন্ত্রের কোষগুলিতে আটকায়- খাপে খাপে তালাচাবির মতো। যে ওষুধগুলো কোভিড স্পেসিফিক বলে দাবি করা হচ্ছে, তাদেরকে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, তারা করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের সঙ্গে এমন ভাবে খাপে খাপে শক্ত ভাবে এঁটে যাবে যে, ভাইরাস আর শ্বাসনালীতে আটকাবে না। এই ডিজাইনের পিছনে রয়েছে অঙ্ক কষে বার করা মডেলিং- করোনা ভাইরাসের গঠনগত অণুগুলির চেহারা থেকে তথ্য নিয়ে যেটা করা হয়।

এই যে সব বিজ্ঞানী বেদনাবোধের শারীরিক পদ্ধতিগুলিতে অংশগ্রহণকারী নানা রকম অণুর চেহারা আবিষ্কার করছেন- প্রতিটি চেহারা ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করার নতুন ওষুধ ডিজাইন করার দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

(ড: সুস্মিতা ঘোষ, ডায়াগনোরাইট-এর প্রতিষ্ঠাত্রী এবং জৈব-রসায়নবিদ, বিটস পিলানির পরামর্শদাত্রী। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের পোস্ট ডক্টরাল ফেলো সুস্মিতার ডায়াগনোরাইট একটি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত স্টার্ট-আপ সংস্থা, যার লক্ষ্য সকলের জন্য সুলভে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ডায়গনস্টিক্স)